《泰坦尼克号》:詹姆斯.卡梅隆的电影美学

前言

“美这个概念本来是先从有形体的对象得来的,却具有一些普遍的规律”。詹姆斯·卡梅隆是好莱坞闻名遐迩的导演,是电影导演的“激进派”。卡梅隆的电影从内容和形式上来看具有丰富的美学意蕴。

他力求将技术与艺术融合的方式拍摄作品,每一部影片几乎都能掀起一定的风潮,他同样也两度刷新电影投资世界票房,其电影情节被早期北美、中国香港电影争相模仿,经典未曾衰退。因此,对于这位“世界之王”电影美学方面的研究具有一定的学术意义。

卡梅隆电影的魅力

卡梅隆电影的叙事情节有丰富的审美意蕴。他的电影以爱情的纯净、人性的悲剧、自然生态、灾难的可预见性和毁灭性、战争的正义性和争议性、人类生灵的自我救赎等为主题,涉及方面极为广泛。

影片表现小人物、平常人甚至社会底层人的光辉和价值。在小人物的不断成长中让观众的心亦在一步步升华,引发影片人物角色的崇高之美带动观众的崇高感。影片有不少的人物悲剧,它们“通过引发怜悯和恐惧使这些情感得到疏泄”,是“突然洞见了命运的力量和人生的虚无而唤起的一种‘普遍情感’” ,在影片命运的悲剧中敢于抗争的小人物英雄形象更能减少观众的陌生感,唤起内心的崇高感,具有撼动人心的效果。

卡梅隆电影中也表现出了他在镜头语言卓越的技巧把握。镜头产生的闪回、晃动等的效果更带给观众无限的联想,创造了独特的影视空间。光影的交织,色调明暗的精准控制与时而凄美婉转,时而紧张刺激的配乐配合产生激动人心的力量,与变化有质、长短相和的镜头相协调,辅以奇观特效,带给观影者无限的审美感受。

根据电影有限的时长,影片镜头点的剪辑显得异常重要。画面的剪辑营造的气氛的渲染在卡梅隆不同的影片中也表现出不同的风格,通过长短镜头、全景、特写等一系列蒙太奇段落体现电影文本的多重表达。

卡梅隆的影片都是其精心架构而为,在每部长达两小时的影片中均注入了类似于“对小人物命运幽深的探索”、“反战与和平”、“人类的相处与沟通方式”等的一些思考。他用理想之光烛照现实,将影片置于人类精神生活的超越之维,来审视其意义和价值。他的文本为电影美学理论提供了很好的研究范本,并能够凭借理论更好地指导实践创作。

弥合人性正反的情感美

电影需要承认人的七情六欲,电影需要描写人性。卡梅隆曾在访谈中便表示,他的电影就是描写人性的,这是永恒不变的话题。他在其多个影片中均塑造了及其强烈的矛盾冲突,表达了人类的爱憎欲恶,用人性的尺度衡量着宇宙众生,通过电影探寻着源源不断的生命的力量。

卡梅隆并不如此简单地去描写人性,他将人格的维度扩大到人性的完全性,即一个人他并不是简单地活在他人的关照中,而是需要通过细腻地品味真正的人格力量方能涌现出来。泰坦尼克号中那位穿金戴银谈吐俗气的女人被露丝的母亲和一流贵妇们称之为“暴发户”,似乎与他们格格不入。

但正是这位夫人看出了杰克和露丝的处境,并帮助了杰克在晚宴上消解了尴尬,在最后正是这位“暴发户”和同船的人要求回去救剩下的人,露丝的母亲和其他贵妇却一言不发。卡尔、露丝母亲、“暴发户”夫人的人身设定在最后的救援中出现了反转,这在其他的电影中也有体现。卡梅隆并不希望观众从“他者”中定义人性,他更渴望多维度的视角和思考。

卡梅隆肯定人的本体论,珍视人类瑕疵的存在,正是因为这种瑕疵激发了人类的真善美,促进人性的自我完善。人性往往本能地趋向金钱崇拜与权力崇拜使自己堕落。自觉的人则能够反抗这种堕落而使自己变得崇高。“人通过反抗自身的必然性而从动物性的存在中逐渐提升出来,从受必然性摆布的不自由的动物性存在而变为自由的人格存在。”

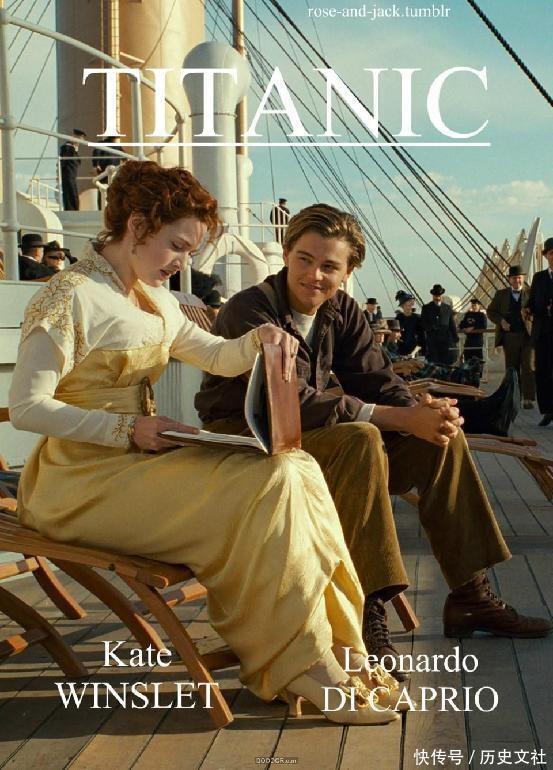

他曾这样评价自己的影片《泰坦尼克号》:“‘泰坦尼克’不仅是一个警世传说,一个神话,一个寓言,一个有关人类弱点的隐喻,它也是一个有关忠诚、勇气、牺牲、尤其是爱的故事。”他歌颂人类真善美的天性,突出永恒的真情,尊重人性在危机时刻良善的迸发,获得自身的价值。由此看来,主角们在生活中并不完美,在各个方面均有瑕疵,但在大是大非的选择上他们却从不马虎,勇往直前。

直面生灵灾难的悲剧美

悲剧源自古希腊一种艺术形式,本为酒神节祭祷仪式所用,又唤“山羊之歌”,后作为一种西方戏剧体裁,朱光潜将它誉为“最高的文学形式”。伟大的悲剧关乎历史、命运、人生,它会产生急剧震荡的痛感,从而转化为特殊形态的美感与快感。亚里士多德将悲剧的美感归为“净化说”,从悲剧中能够感受到主人公的悲鸣油然而生的怜悯之情,这是“洞见了命运的力量与人生的虚无而唤起的一种‘普遍情感’”。

自工业革命、第三次科技革命以来,人类与自然、社会的矛盾就不断激化,人与自然从共存的关系转向单方面的索取掠夺,造成了一系列后果:诸如自然灾害、战争,他们所造成的社会创伤和悲剧该如何修复。卡梅隆将悲剧情怀植入影片中表达了他的反思:人类自身的困境、人类对科技的反思、人与自然又该如何共存的尴尬,这也是新时代不少电影的主题。

同时,对于人类贪婪掀起的争斗,诸如美洲开辟时期对印第安人的戕害、二战和越战时期的社会状态,卡梅隆亦在影片中表达了其否定的态度,并尝试通过电影诉诸“净化”人性的可能用细枝末节去表现小人物的面对灾难悲剧下的选择,在《泰坦尼克号》中卡梅隆发挥到了极致。

在船体断裂,船员四处逃亡,人们六神无主仓皇逃生时,有的人成为了“悲剧英雄”:小提琴手面对人群仍镇定自如地演奏完最后的乐章;老船长进了驾驶室掌控好最后一舵;老夫妻相依在床,紧紧相拥,期盼着来世的相会;银行大亨穿着体面,平静地拥抱死亡……人类社会经历过大大小小的灾难,天灾人祸过程中经历的一切苦难到最后都会变成碑上冰冷的数字,但人在面对悲剧时所呈现的正义凛然、无私奉献,一直融入在下一代的血液里,会随着人类的繁衍传承下去。

亚里士多德认为,“怜悯和恐惧是人性中的成分,但在有些人身上它们多到不适当的程度。这些人尤其有必要体验悲剧的激情,但在一定意义上说来,悲剧激情对一切人都是有好处的。它的作用好像一剂良药,可以产生净化,使心灵减少和缓和郁积在心中的情绪;由于人需要缓和,所以伴随着缓和过程总有一种无害的快感。”

卡梅隆将电影当做表达思想和洗涤人心的方式。当《泰坦尼克号》再次以 3D 的视觉场面回归时,人们依然选择登上那艘古老的船去再次回味这样的老故事。悲剧能带给人的心灵的震撼和悦人的悲伤,更展现了众生对于世间万物悲情的领悟,善良的人们从悲剧中感悟其被亏欠的命运,更加地热爱生活,温柔相待于这个世界。

诉诸自我救赎的崇高美

“崇高”一说源自古希腊修辞学家朗基努斯《论崇高》。它是美的一种表现形态、修辞方式,是一种独特审美范畴。朗基努斯认为崇高是“一种强烈的情感效果” ,“一种征服性的思想力量”,它来源于五个方面,即庄严伟大的思想、慷慨激昂的热情、构想辞格的藻饰、高雅的措词、尊严和高雅的结构,它是“灵魂伟大的反应”。

西方的英雄主义一直强调自我的救赎为上。在古希腊罗马的悲剧《俄狄浦斯王》中,俄狄浦斯为防止预言成谶离开自己的故土,即使最终走向了毁灭。《圣经》中的“诺亚方舟”也是亚当一家在世界重生前自我救赎的精神港湾。

命运可以摧毁伟大崇高的人,却无法摧毁人的伟大崇高。人们一直都在期待英雄,殊不知真正的英雄就是自己,拯救自身首先便是自我的救赎。好莱坞电影一直贯穿着这样一种自我救赎的崇高英雄思维,这在卡梅隆的电影中也不例外。他通过对小人物经历的描写,展现了人性的挣扎与升华,去将人性崇高推向至高点。