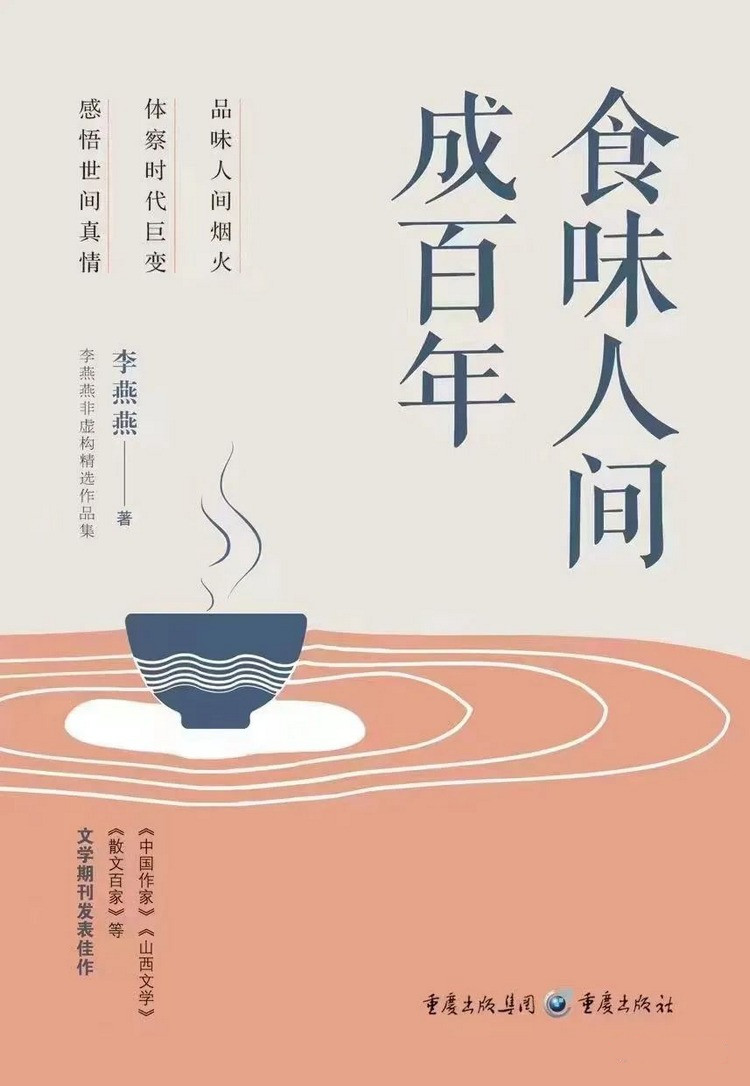

读书丨张蓓:一位非虚构作家的非虚构美味——《食味人间成百年》书评 读书丨张蓓:一位非虚构作家的非虚构美味——《食味人间成百年》书评

一位非虚构作家的非虚构美味

——《食味人间成百年》书评

文/张蓓

创作,就是有血有肉的记录。

非虚构写作最大的任务就是尽可能地呈现生活的“六十个面”。

——李燕燕

因音乐广播的鹿子姐姐邀请,我在她的节目中朗诵了李燕燕老师的新作《食味人间成百年》,由此认识了一位热情爽朗的川渝女子,一位以笔作刀,雕刻世间百味的非虚构作家。她的《食味人间成百年》就像从南山流下的涓涓细流,“汩汩”声虽微弱,却声声真切,流淌出了属于人间百姓的“六十个面”的生活。

“民以食为天”,吃是我们每天必不可少的功课。可能正因为它太不可或缺,所以“食”变成了大多数人不会在意的寻常事物——谁都能说上几道自己爱吃的菜,甚至谁都可以动手做菜——哪怕是做一道“国民菜”西红柿炒鸡蛋呢。

从美食入手来观察人生,有曾声名大噪的是《舌尖上的中国》。我曾经仔细研读过它的文本,以至于可以写出惟妙惟肖的模仿之作。但是,模仿而已,徒有外表,缺乏灵魂。

那文字食物的灵魂是什么?不是华丽的文字修饰,而是附着在食物上的人,以及人与人之间的关系——就像食物与人的关系。

60年代出生的二舅妈贯穿整个故事。她出生在四川省中江县,只上到小学二年级便辍了学,跟家里人一起做“银丝面”的营生。她长相虽然俊俏,但并不是那个年代抢手的婚娶对象。因为她的户口在乡下,又没有编制内的正式工作。但是,二舅妈却能紧紧把握自己的命运,当她见到在国营厂里工作的二舅,就“先上车后补票”的把二舅给拿下了,被她PK掉的,是出生极好的“老红军”后代。

所以,在文中,二舅妈被所有亲戚都评价为“这女人有心眼”。因此,二舅妈所做的每一件事情,大家都会延展联想,读出她行为里的市侩和精明。比如团年时大家都同意在外面饭店吃,只有二舅妈坚持在家做。大家便认为“她呀,银子钱能抠摸出一钱算一钱”。

但是,我在作者的字里行间里却读出了她对二舅妈的柔软心思。比如那团年饭。大家觉得二舅妈是抠,作者却写道:这顿家宴够丰盛也十分精细,听说二舅母为此准备了三天。而且席间的酥肉、鱼皮花生等都需要提前制备、费神费力。

作者极为详细地介绍了二舅妈厨房里从古至今的厨具,并不遗余力地描述二舅妈的厨艺,甚至不惜把自己放在配角的位置上来衬托——在“灯影牛肉”这道“我”的拿手菜中,我全面败北。我自诩自己的“灯影牛肉”,刀工已经到了“拿到灯底下一照都是透明的”的地步,而这精湛技艺只是作为二舅妈的衬托,因为二舅妈切出来的灯影牛肉,“哪怕在一点儿光亮的地方都是透明的。隔着肉片,能清楚看到指头的红晕”。

大家读出味道来了么?咋一看,二舅妈粗俗、市侩、精明;但是作者却并没有顺着亲戚们的评价一起来批判二舅妈,而是不断地为二舅妈塑造能干泼辣的正面形象。

作者用她熟练的笔法,将这种矛盾放在同一人身上,并在同一条叙事线上让这种矛盾交缠、争斗又融合,寥寥中篇的篇幅,却给读者塑造了一个极为丰满、又令人读后后劲十足的女性人物,实在功力深厚。

这样后劲十足的女性,我们刚刚才从李娟《我的阿勒泰》中的母亲形象中读到。而且抬眼向前,在文学史这棵丰茂的大树上,还结着无数这样丰满可口的女性形象的硕果。

茶花女、包法利夫人、娜拉、简爱、冬妮娅……她们虽然来自不同的国家不同的时代,但女性身上那种生机勃勃的力量散发出同样迷人的光芒。

看上去二舅妈似乎没有我所列举的女性人物那么高大上,但她就是真实的生活在我们身边的那一个。她们是傍晚小区广场上跳舞的那一个,她们是电梯里牵着孙儿放学、交流着今天菜市场哪样菜最划算的那一个,她们是团年饭上催婚催生的那一个,她们也是穿着防晒服、拿着五彩纱巾在镜头里扭出最美姿态的那一个。

她们是我们年轻人嘴里的“洪水猛兽”、“道德最低谷”,但是她们也是放弃自己生活只为支撑儿女的“家庭支柱”。

因为种种原因,她们的形象在世人眼里可能并不怎么光辉,但是,借由作者的描写让我们得以反省。她们之所以成为现在这样,难道真的是因为她们骨子里就低俗就市侩么?她们虽然成为了这样,但走进她们的内心世界,是不是也如二舅妈一样,有着令人难忘的优点呢?

李燕燕说自己并非女性主义者,所以我断定她并非刻意去创造出二舅妈这样的女性人物来。但是,一个带有人文关怀的写作者,只要她的身体的每一颗毛孔愿意去感知这个世界,她的心灵愿意对着这个世界敞开,她的笔愿意诚实地记录下这个世界,最终我们就会得到如二舅妈一般鲜活的人物形象,而这样的形象将会长久地鲜活于我们的文学舞台。

熟悉她的责编李子说,李燕燕是个热爱生活并且热爱美食的人。李燕燕自己也说,做菜是她的爱好。所以,我们在品味故事中的人性之余,还能看到大段对美食的描写。

故事中出现了好几种川菜的身影,不仅如此,作者还细致地描绘了这道菜的做法,比如说“回锅肉”,作者这样写到——

锅里滋滋冒油的半肥半瘦的“坐墩”大肉片正期待这一勺“灵魂作料”到来,然后在变身地道“回锅肉”的路途上,又前进了一大步。

再比如说“麻辣烫”——

把各式串串放在五香卤汁中煮好,再拿出来一一撒上辣椒粉、花椒粉、五香粉、碎芝麻、从化,最后再刷一层熟油……端上一盘盘串串时,还附带一个小碟子,里面是蒜蓉、蒜汁,喜欢的客人可以蘸着吃。那时候的串串的食材,主要包括平菇、土豆片、豆皮、菜叶之类,几乎都是素菜,午餐肉和血旺是切块格外另算的。

这些细如食谱的描述,读者似乎可以对照文字烹饪出同样的美味。仅看描述,我们就可以口水四溅,鼻间充盈美食的香气,生活因此被李燕燕写得活色生香。

我们对古偶、现言的批评,主要就是虚假、悬浮感。造成这种观感最重要的原因,是因为作者所书写的故事背景是作者不熟悉的生活。因此,这样的故事就会在作者笔下显得苍白、浮泛、概念化,让故事无法打动人心、让观众产生共鸣。

而李燕燕的笔法却恰如这种虚假悬浮的反面。故事中的每一道菜都溢出纸面,蒸腾出香气美味;故事中的每一个人的手指,马上就可以戳在我们的脑门上,大声武气又絮絮叨叨。

但详写美食并不仅仅是为美食而立传。文字看似写美食,实则是将美食比喻成生活,或比喻成人。

你看,在母亲炒回锅肉的同时,父母对话中对二舅母的评价是父母对人生的态度,父亲对郫县豆瓣的抵触不动声色地写出他走过的人生经历;回锅肉不仅仅是迷住读者的美食,更是作者笔下人物的人生经验经由菜品透露出的况味。

食味,即品尝味道。《食味人间成百年》就在品尝那一道道活色生香中,带我们品尝了这人间百态,这就是作者包含在她的这篇文字中的创作野心吧。

作者简介:重庆市新闻媒体作协会员、重庆市十佳读书人、重庆市首届阅读推广大使、苏州电台读书节目特邀专家。

编辑:朱阳夏 责编:陈泰湧 审核:冯飞