伊朗稳妥了!巴基斯坦来援助了!所有伊朗上空都巴铁来防守

中东局势骤然升级,以色列对伊朗境内多处核设施实施精准打击,造成伊朗伊斯兰革命卫队高层及科研人员重大伤亡。作为报复,德黑兰方面迅速发起跨境反击,无人机与弹道导弹划破夜空,直指以方战略目标。这场以核争议为核心的军事对抗,将本就动荡的中东推向更危险的边缘。

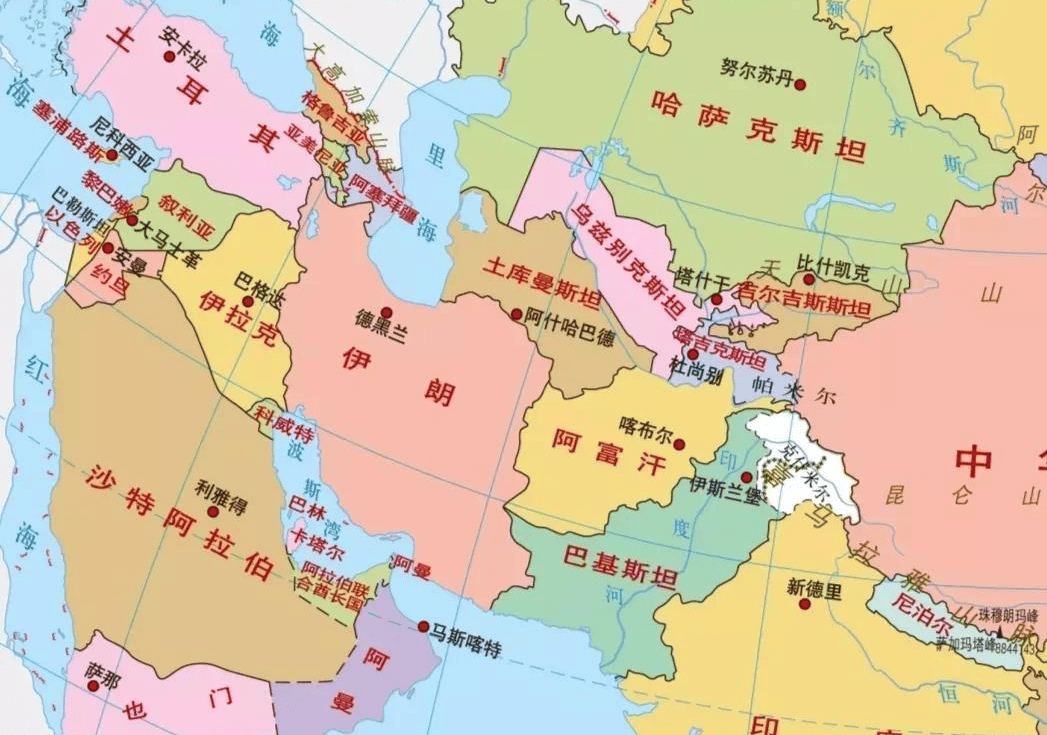

从纸面实力对比来看,这场冲突堪称现代版“大卫与歌利亚”的变奏。伊朗坐拥8500万人口与164.5万平方公里国土,而以色列仅以千万级人口与弹丸之地周旋。但数字背后的真相更为复杂:以色列不仅握有核威慑这张终极底牌,更享有美西方全方位的军事庇护。这种“体量劣势+技术优势”的组合,使其在中东地缘棋局中始终占据主动权。

值得玩味的是,此次冲突爆发前,美国“福特”号航母战斗群刚完成地中海巡航,其战略威慑意味不言自明。白宫虽未直接参战,但情报共享、武器解禁等幕后支持,实质上构成了以色列军事冒险的“安全网”。这种代理人战争模式,暴露了美国维系中东霸权的深层逻辑——通过制造可控危机,巩固盟友体系,遏制地区大国崛起。

在德黑兰遭遇空袭后,伊斯兰堡的表态引发国际关注。巴基斯坦国防部长赫瓦贾·阿西夫在议会演讲中掷地有声:“伊朗的苦难即是巴基斯坦的苦难!”他疾呼伊斯兰世界摒弃教派分歧,构建统一战线应对外部威胁。这番表态背后,既有地缘邻近的现实考量,也暗含对沙特等逊尼派国家沉默的不满。

巴伊关系的特殊性值得深究。两国虽分属什叶派与逊尼派,但共同的安全威胁与反帝历史将他们绑定。1979年伊朗伊斯兰革命后,巴基斯坦曾是首个承认霍梅尼政权的非阿拉伯国家;而在1998年印度核试验后,伊朗又坚定支持巴基斯坦的核武计划。这种“超越教派”的战略协作,为当前伊斯兰世界的分裂困境提供了反例。

反观印度态度则耐人寻味。尽管新德里与德黑兰保持着恰巴哈尔港等合作项目,但在此次冲突中却保持暧昧。这种选择性沉默,折射出南亚大国在地缘博弈中的精明算计——既不愿得罪美以联盟,又试图在伊斯兰世界内部埋下楔子。

此次危机暴露了伊朗核战略的深层矛盾。作为能源大国,伊朗铀浓缩技术早已突破20%武器级门槛,但核武库始终“只听楼梯响”。这种“模糊政策”本欲在威慑与生存间保持平衡,却反成对手不断试探的红线。

历史教训犹在眼前:2020年苏莱曼尼遇刺、2024年核设施遭袭,无不显示以色列对伊朗“核红线”的零容忍。更严峻的是,美以构建的“预防性打击”体系日趋完善——从“震网”病毒攻击核设施,到摩萨德暗杀科学家,再到此次直接军事打击,形成了一条完整的“去核化”链条。

对比巴基斯坦与朝鲜的核突破路径,伊朗的战略模糊愈发显得被动。巴基斯坦在1998年顶住国际制裁完成核试验,迅速构建起可信的核威慑;朝鲜则通过“跳跃式发展”突破技术封锁。而伊朗在伊核协议框架下反复妥协,既未换取实质性安全保障,又错失战略机遇期。

当前中东格局正经历百年未有之变局。美国战略收缩留下的权力真空,催生着地区秩序的重构。对伊朗而言,当务之急是完成三大战略转型:

其一,破除对西方的战略幻想。美以同盟的遏制政策不会因谈判妥协而改变,唯有构建“核威慑+常规军力”的双重保障,才能打破“安全困境”。这要求德黑兰在浓缩铀丰度、导弹射程等关键领域实现突破。

其二,重塑伊斯兰世界领导力。巴基斯坦的声援证明,跨越教派的反帝同盟仍具生命力。伊朗需主动斡旋沙特与土耳其,构建“什叶派之弧+逊尼派力量”的广泛联盟,打破以色列“分而治之”的图谋。

其三,把握地缘经济新机遇。在“后石油时代”,伊朗可依托“南北走廊”计划,将自身打造为欧亚能源枢纽。通过深化与中俄的能源合作,既可获得战略支持,又能对冲西方制裁。

回望中东现代史,类似剧本反复上演:1981年以色列空袭伊拉克核反应堆,2007年摧毁叙利亚核设施,再到今日打击伊朗——美以同盟始终将“核垄断”作为维持地区霸权的关键。但历史也证明,武力遏制只能延缓、无法阻止核扩散进程。

对伊朗而言,真正的安全不在于核设施的钢筋混凝土,而在于战略自主的决心与能力。当巴基斯坦的导弹指向克什米尔,当朝鲜的卫星划过日本海,德黑兰需要明白:在核威慑的天平上,犹豫者终将出局。