重庆耕地不仅有“数字身份证”还有“体检表” 重庆耕地怎么查询 耕地电子身份证

新重庆-重庆日报消息,8月29日是第21个全国测绘法宣传日,2024年测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周主场活动将在重庆举行。8月28日,自然资源部组织新闻媒体来渝采访,记者从市规划自然资源局获悉,近年来,重庆的一大批测绘地理信息成果已经应用于国土空间规划、超大城市治理等,正在悄然改变我们的生活。

8月28日,市地理遥感中心,工作人员介绍“每周一图”产品。记者申晓佳摄

全市430多万块耕地都有“数字身份证”

在涪陵区马鞍街道两桂社区四社,有一块形状狭长的耕地。打开“渝耕保”应用系统,这块耕地的信息清晰可见:其面积约为65亩,坡度在15度至25度之间,是一块种植粮食作物的旱地,有2名承包权人。

全市有430多万块耕地,对应430多万个耕地图斑。在“渝耕保”系统中,它们全部都有“数字身份证”,信息一键可查。

重庆市规划和自然资源调查监测院相关负责人介绍,全市现状耕地、后备资源、农作物种植、土壤养分、耕地质量等级等60多个相关数据集成在一张底图上。不仅信息一键可查,还能一键自动生成全市各区县耕地动态变化“体检表”。

同时,全市所有耕地统一划分成网格,构建耕地“电子围栏”,将耕地保护责任延伸到“最后一公里”。

如今,地面上有网格员例行巡查,天空中有无人机远程自动巡查、重点区域还有24小时高位摄像头一体化精准落图监测,耕地动态变化监测由过去的年度监测向季度、月度监测转变。

此外,“渝耕保”还和“渝快办”平台互联互通,方便群众随时了解国家政策和每一块耕地的用途管制规则,并提供用地选址、信息填报、审批办理等“一站式”服务。

实景三维建设覆盖997个镇街人员密集地区

实景三维建设,能把市域、建筑、山水等地理实体“搬”到数字空间中,复刻一个完整的孪生数字城市,赋能国土空间规划、超大城市治理等。

8月28日,市测绘科学技术研究院,工作人员正在处理用于实景三维建设的航拍图像。记者申晓佳摄

目前,重庆已完成997个镇街人员密集地区的城市级实景三维建设,占镇街总数的97%,将山川湖河、立体城市和美丽乡村搬到了三维数字空间。

市测绘科学技术研究院副院长薛梅介绍,在该院的实景三维高性能计算中心,每月能够生产200平方公里的精细化三维模型成果。

这些成果,已经在现实中发挥了多种作用。

例如,利用实景三维成果,两江四岸核心区在虚拟空间完成了孪生重建。从自然风貌、城市格局到岸滩、礁石、建筑、时间变化、水位起伏、夜景灯光等,都得到“复刻”。

基于这套孪生空间场景,相关部门可以开展数字研判、问题诊断、仿真推演,精心谋划城市风貌、促进空间品质提升。

又如,在低空经济场景中,利用实景三维成果,可以规划空中航道。既能避免无人机等飞行器“撞车”,又能定制个性化航线。

目前,实景三维接入1个市级、41个区县级城市运行和治理中心,实现“市-区级-镇街”全面贯通。有效支撑强降雨灾害应对、危化品应急、危岩地灾等事件快速处置、高效调度、联动指挥。

实景三维成果,还让AI在规划中有了用武之地。

市测绘科学技术研究院副总工程师李锋介绍,该院以实景三维底座为依托,运用海量时空大数据、AIGC(人工智能生成内容)等新技术,让AI和规划师协同开展工作。

目前,该院研发了规划智能选址、道路布局自动生成、空间形态智能推演等20多个AIGC算法模型,自动完成基础画图工作,让规划师从重复劳动中解放出来,投身更具创造性的规划工作。

500幅专题地图,带你读懂重庆

一张地图,能提供一种理解城市的角度。而市地理遥感中心用了10多年时间,一共推出了500幅关于重庆的专题地图,让更多人从不同的角度读懂重庆。

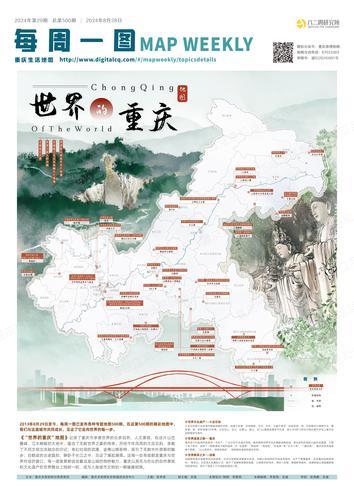

8月28日,市地理遥感中心发布第500期“每周一图”。市地理遥感中心供图

记者了解到,十多年前,该中心推出了“每周一图”,每周发布一期专题地图产品。第一期是《重庆主城赶场地图》,为许多市民提供了赶场“指南”,广受好评。

市地理遥感中心工作人员表示,多年来,“每周一图”坚持“大家需要什么地图,就做什么地图”。

例如,春天做赏花地图;夏天做避暑纳凉类的地图;秋天做采摘地图,红叶地图;冬天做赏雪耍雪地图。在空间、时间、便民、文化等不同的维度中,展示重庆的山水、景观、历史人文风貌。

十多年来,在市规划自然资源局官网上,“每周一图”策划和编制的地图产品通过“重庆生活地图”专栏坚持每周发布更新,成为提供公共服务的品牌专栏。

市规划自然资源局相关负责人表示,市委市政府高度重视测绘地理信息工作。除了上述成果外,近年来,重庆还充分利用遥感影像数据统筹成果,持续开展“危岩地灾风险管控”应用建设,在地质灾害防治方面取得了显著成效,并利用交通地理信息大数据,赋能超大城市治理,有效支撑成渝地区双城经济圈和重庆市国土空间规划、交通规划实施管理等工作。

原标题:重庆耕地不仅有“数字身份证”还有“体检表”

编辑:李舒 责编:吴忠兰 审核:冯飞