健康科普丨流脑可防可控,及时接种疫苗是关键 防治流脑关键措施接种疫苗 健康科普流感疫苗

流脑,全称流行性脑脊髓膜炎,是一种由脑膜炎球菌引起的急性呼吸道传染病,属于乙类传染病,具有起病急、进展快、传染性强、病死率高、致残率高等特点。

目前,我国每年确诊的流脑病例数约为100例。值得注意的是,婴幼儿是流脑感染的高风险群体,他们因免疫系统尚未完全发育,更容易受到流脑的侵袭。

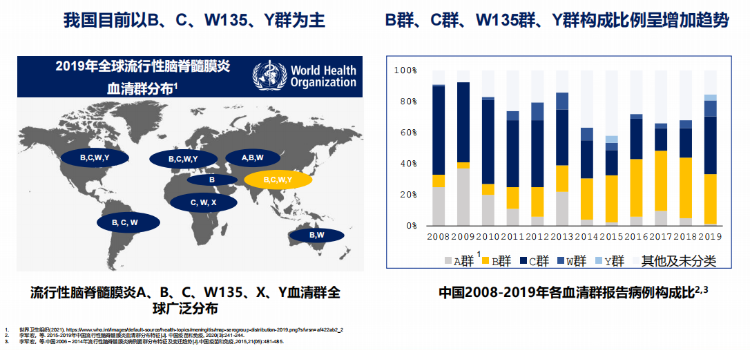

虽然自2007年流脑疫苗被纳入国家扩大免疫计划后,A群、C群等血清群流脑得到了很好的控制,但其他流脑菌群开始流行并不断变迁,尤其是W135群、Y群等新型血清群流脑病例逐渐增加(其中W135群病死率更是高达50%),对流脑防控提出了新挑战。

流脑主要是通过咳嗽、打喷嚏等动作产生的呼吸道飞沫进行传播,其病原体的外界生存能力较弱,间接传播的机会很少。但密切接触,比如同睡、拥抱、亲吻、哺乳等,易导致2岁以下婴幼儿发病。

保持室内空气流通,尽量不带儿童到拥挤的环境,尤其是通风不良的公共场所;养成勤洗手、打喷嚏或咳嗽遮口鼻、均衡饮食、避免吸烟、适度运动、充足睡眠等良好习惯,这些都可预防流脑。但是预防流脑最有效的措施是接种疫苗。

目前,国内已上市的主流流脑疫苗可分为五种,A群流脑多糖疫苗、A+C群流脑多糖疫苗、A+C群流脑结合疫苗、ACYW135群流脑多糖疫苗、ACYW135群流脑结合疫苗。

有研究发现,结合疫苗是一种特别设计的疫苗,它将细菌多糖抗原与一种蛋白质载体通过化学方法共价连接起来。

在结合疫苗中,载体蛋白的作用是帮助多糖抗原被T细胞识别,并促进B细胞产生抗体。而选择作为载体的蛋白质,通常是像白喉毒素无毒突变体(CRM197)这样的,具有强免疫原性的物质。这些载体不仅能增强免疫系统的应答,还能诱导免疫记忆,使得后续接种时能更快、更有效地生成保护性抗体。在2岁以下婴幼儿中,其免疫原性及安全性表现尤其良好,可提供长期保护。

2021年底,我国上市了首款四价流脑结合疫苗曼海欣,适用于3月龄至47月龄的婴幼儿。最新版《中国脑膜炎球菌疫苗预防接种专家共识》明确提出,四价流脑结合疫苗可替代免疫规划疫苗中的A群多糖和相应剂次AC群多糖疫苗,可有效预防2岁以下婴幼儿感染Y群和W135群流脑。目前,该四价流脑结合疫苗正在推进扩龄工作,预计不久的将来,这种保护也能惠及更多人群。(资讯)

原标题:揭开迷雾,守护健康——世界脑膜炎日深度剖析“夺命流脑”

编辑:周晋羽 责编:黄蔷 审核:毛丹