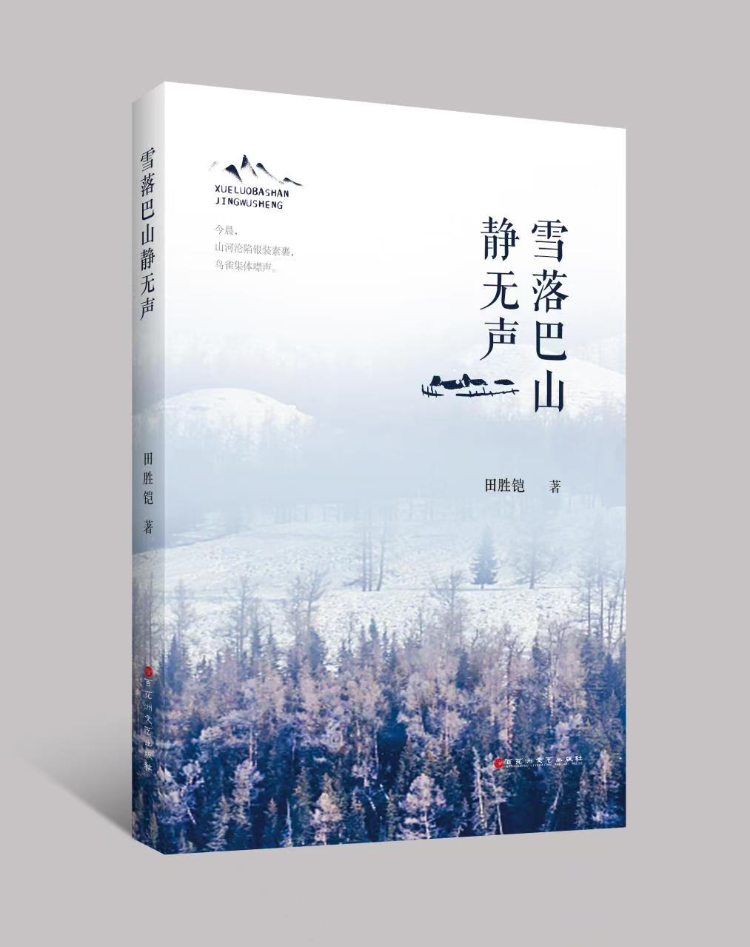

读书丨龚农:巴山有新雪——读田胜铠诗集《雪落巴山静无声》有感

巴山有新雪

——读田胜铠诗集《雪落巴山静无声》有感

文/龚农

田胜铠的第一本诗集,取名《雪落巴山静无声》,一目了然,直抒胸臆。把他对大巴山的爱恋,通过浅吟低唱,表达得淋漓尽致,毫无掩饰,倾情而诉。

认识田胜铠已有二十多年了。那时,他还是一位精干的年轻人,在县境的最东端当孩子王。现在的他虽说不上大家,但这些成绩肯定超出了他自己的初衷。所谓功到自然成,他的散文集《亢谷情》也将问世,更说明他作为大山的儿子,对巴山母亲的挚爱正喷薄欲出。

我希望今后城口涌现更多的作家和更好的作品,不能如以前的大巴山,千年岑寂,万物悄声。我得知他出版书讯时,不觉得姗姗来迟,也不感到突然,恰如十月怀胎,水到渠成。不久,我就收到了新书。

不用急忙翻页,我闭眼也知道,书中展示的秘境——有雪的巴山,对于我这个“老巴山”一样是奇异而迷人的,它给人一个不同的世界,带给人另一种时间和生活。后来,我打开书页,如徜徉巴山,如沐新雪,如洗灵魂,真是享受。

我不懂诗,但我追慕诗歌的神圣。世上有神圣如诗者,殊不知有更神圣的巴山。巴山、任河、亢谷,是他这个巴山赤子的血脉的底色。

对故土的情感是作者最深的创作底色。旧时光安放着作者的童年、少年,安放着那时的亲朋故旧、一草一物。时代的飞驰,带不走许多历史印记,在传统与现代之间,看着那些行将就木的一切时所产生的幽微感受,是日常经验无法承载的,幸好还有诗歌。

眼前的大巴山,呈现给我们的,是不可遏制的热烈,正加速度地拥抱外界。因此,作者有一种天然的宿命感,既用诗句拥抱新生活,也用诗句埋葬旧时光,这并不矛盾。

《雪落巴山静无声》是一面镜子,一面巴山人的生活之镜。曾几何时,山里的那些细小事物,生活日常的琐碎细节,名不见经传的地名,叫不出名字的小草野花,太过平常,太过僻远,太过安静,处于边缘地位,几乎被人们所忽视。要知道,田胜铠任教三十年的地方,那时可不是国家级4A景区,是寂寂无名的山野,地瘠民贫,刀耕火种,气候苦寒。山民敬畏自然,对天地顶礼膜拜,有着牧歌式的祥和、保守与谦和。我承认,爱情、死亡、祖国、哀悼、灾祸等等,都是散文诗歌宏大的主题。但生活在巴山的人,他的呼吸和沉思都是巴山赋予的,自然要对故乡进行牧歌式的重构与描写,既要传递某种信息,但不止于此,又要侧重表达内心。田胜铠写了很多快要脱离记忆的片段,你看,多么熟悉的事物——捡板栗,烤转转火,打核桃,熬麻糖,爆米花……多么熟悉的景致——平溪,青草背,两扇门,木魁河……

这些时光缓慢的山村记忆,像一条生命线,把作者的养育、成长、追寻、欢乐与痛苦串联起来,杂糅了多种情愫,逐渐合成了一座带有高度辨识标志、独特唯美的精神家园。

试举《雪落巴山静无声》中几个片段:

持续一周的雪

丝毫不愿鸣锣收兵

昨夜,暗施法术

今晨,山河沦陷

银装素裹,鸟雀

集体噤声。白皑皑大地

真干净。镇上

一支送葬的队伍

被纷扬的雪花簇拥着

渐行渐远,丧鼓

敲碎了一串脚印

……

最后一句把诗的主题,升华到了一个生命的高度。这里,不止有冰冷与寂静。在恬淡的、浅浅的雪地,丧鼓低徊,炊烟缭绕,死者与生者,归宿是一致的。

作者在毫不吝啬地咏叹巴山自然风物的同时,还敢于将自己内心深处最隐秘的情感一览无遗地袒露出来。他不仅“和一株小草对接目光”,还想“为经霜之物体抹上雪花膏”。因为“一草一木,都是我的亲人”。这本诗集的好几首诗篇,不仅仅是写给他父亲母亲的心愿,也不仅仅是对哺育山里娃的女人的敬重,而是对生活、对人生的一种追求,一种大爱,爱这座山,爱山里所有的善良人。从这个意义上说,我们应该和田胜铠一样,需要我们用心去读大巴山。

他在《父亲的笔记本》中,短短几行,父子之情溢于言表:

父亲的笔记本

像一本老黄历

一行行变色的“蚂蚁”

爬满黄河故道

……

工作,生活,亲情,健康

一只劳燕划过天空

我看到他飞行的轨迹

我也找到了我的来路

每读这部“编年史”

就把父亲,读活一次

小小的笔记本,象征子承父业,生命的接续,更是山区教育事业的薪火相传。令人一读难忘,给读者留有很大的想象空间。

诗歌创新,无边无界,形式万千。诗歌在人类遗产的根基中传承,但它在本质上却并不僵化。我赞同泥文的建议:一是要有根,二是要有魂,三才是语言和技巧。创作本身是跟生活环境息息相关的,写自己熟悉的并不等于直接照录故事,在于对生活的感念有多深。生活是写作的加油站,书籍也是让写作持续前行的动能。田胜铠对于文学表达的学习,确实下了功夫去“恶补”。他的写作随着环境不同,对文学的理解和认识的不同,写作的质感也在发生变化。最近他的《人生海海》,很贴切地把自然的林海和人生的海作了类比和沟通,诗句精练、顺畅,俏皮而不油滑。其中有几句写得很出色,令人咀嚼品味:

茫茫人海,何尝不是

一片林海——

有的善良、谦逊、真诚

有的凶险、傲慢、虚伪

林子大了,什么鸟都有

我愿做——

一树,一草,一石,一滴水

保持自身的宁静与固守

我更愿做一棵青杠

无论世事如何变幻

都保持身姿的挺拔与

内心的洁白

最后,借书名说几句题外话。

故乡是人之来处,但故乡正在老去,这种老是全方位的。某种意义上说,记忆中的巴山,所有称得上传统的东西都老得更快。传统凋零,往事尘封,还能叫得上名字的农具榫卯已经脱落,还有名字的村庄可已经无人叫它。这是无可奈何的事情。这就是我们这一代人对故乡体认如此五味杂陈的缘由。

但诗歌中的故乡就不一样了。虽然看得清晰,也没有什么稀奇,但是一旦带上诗意的又是“老巴山”的“滤镜”看,那就不一样了。因为诗意是主观的、情绪的,竭力去还原一种曾经的族群经验,以期呈现大巴山自带诗性的一面,我们宁愿做这种费力不讨好的事情。抛开重庆老腊肉之类的元素,仅仅是传说中的巴山雪,现实中的巴山雪,城口一样会美得肆意和嚣张。是的,如果城口和重庆境内的许多地方一样,冬季少雪或者根本没有雪,它的天空照样湛蓝,云朵会一样妖冶,天然的人造的景致照样诱人。可是,我们有理由认为,如果大巴山没有了雪,那么大巴山就不可能是现在的大巴山。城口有幸,巴山有雪,雪改善了巴山的气质、节奏乃至精神。今天的都市人,对高山雪趋之若鹜,乃是缘于人类对雪的热爱。无需怀疑,雪,是我们公认的人世间最美好的事物之一,都是上苍派向人间的使臣,比起其他自然现象,雪,显得从容、慈悲、圣洁。

雪花没有语言和文字,它们却在创造无数生动的表达。

感谢田胜铠笔下的雪,巴山的雪!

作者简介:龚农,笔名斯缘,中国散文学会会员,重庆市作协会员。

编辑:朱阳夏 责编:陈泰湧 审核:冯飞