文史丨诗人李世民!详谈英明君主在文学上的多面展现 论李世民文学才华 李世民讲英明一世糊涂一时

唐太宗是大唐王朝的开创者之一,他在位时期政通民和,世称贞观之治。三十多年前我参与合作编纂《全唐五代诗》,初作几种样稿中就有唐太宗诗两卷,由我执笔,稿成而承佟培基教授告,康熙间在扬州开修《全唐诗》,呈交样稿中也有太宗诗。相距近三百年,而巧合如此,足为佳话。以往仅选有新意者撰文,我谈及太宗,仅作二文,即《玄武门蒙难者的女眷》(《东方早报》2015年10月12日)和《唐太宗的另一面》(《文汇读书周报》2017年1月9日),内容不太正面。近日微信友人讨论,引清人旧说,太宗一代英主,诗歌何以纤仄如妇人,我即加以纠正,此所见偏颇,未通读太宗诗也,因拟正面谈谈太宗的诗歌。

一、王业艰难,初心在怀

李唐王朝的建立过程,太宗即位后主导史臣的书写中,突出了太宗十八岁决策起兵的英明果断。不巧有一册温大雅书写的《大唐创业起居注》偶然传世,揭开了若干真相,即作为隋炀帝懿亲的李渊(二人的母亲是姐妹),世乱后受委托镇守太原,掌握重兵,乘乱袭取京师长安,其间大郎(即太子李建成)、二郎(即太宗)各自尽力,皆有大功。隋亡而天下割据,秦王李世民在平定王世充和窦建德两大关键战役中,取得决定性胜利。高祖当然希望诸子和睦,发现秦王势大后,也给太子以建功的机会,兄弟之争的基本格局已经形成。玄武门事变的最终发生,其实一因高祖之不忍兄弟相残,二因太子一方之过于自信,三也是最重要的是秦王手上有人,最后能以收买守将、突发袭取而获得成功。此一惨剧,当时无法避免,在此也可不必讨论。

唐太宗是李唐创业之亲历者,他即位后不断有诗歌回忆往事,提醒自己创业之不易,守成之更难,告诫臣下,也提醒自己,黾勉为治,务臻有成。

太宗于开皇十八年(599)出生于京兆武功李家旧宅。即位后,旧宅升为庆善宫,他也多次往访宿息。贞观六年(632),与群臣猎于渭滨,归宿旧宫,作《幸庆善宫赋诗十韵》:“寿丘惟旧迹,酆邑乃前基。粤予承累圣,悬弧亦在兹。弱龄逢运改,提剑郁匡时。指麾八荒定,怀柔万国夷。梯山咸入款,驾海亦来思。单于陪武帐,日逐卫文螭。端扆朝四岳,无为任百司。霜节明秋景,轻冰结水湄。芸黄遍原隰,禾颖积京坻。共乐还乡宴,歌此《大风诗》。”他将此行,比喻为汉高祖之归沛县故乡而赋《大风歌》。这里,寿丘、酆邑分别是黄帝、汉高祖的故里,他自述承李家历圣之洪业,诞生于此(悬弧典据《礼记·内则》)。年轻时遭遇世变,怀抱匡时拯危之志,从军平乱。高祖举兵时,太宗十八岁,这是实写。“指麾八荒定,怀柔万国夷”,写自己以武力统一天下,实现四夷臣服,万国来宾,两句气象宏伟,意气浩然。此下四句,继续写出这一成就。“端扆朝四岳,无为任百司”,天下太平,四方诸侯来贡,百司治国有序,自己也可以高拱无为。此下四句,写旧居景色,兼及天下丰稔。最后以刘邦归乡自喻,表达治国有成的欢悦。此诗当即由起居郎吕才播于乐府,被之管弦,名曰《功成庆善乐》,为太宗时最著名的乐舞。全诗一气呵成,气象雄伟,胸襟阔大,确实是具有帝王格局的名篇。

十年后,太宗再返故居,又作《重幸武功》:“代马依朔吹,惊禽愁昔丛。况兹承睿德,怀旧感深衷。积善欣馀庆,畅武悦成功。垂衣天下治,端拱车书同。白水巡前迹,丹陵幸旧宫。列筵欢故老,高宴聚新丰。驻跸抚田畯,回舆访牧童。瑞气萦丹阙,祥烟散碧空。孤屿含霜白,遥山带日红。于焉欢击筑,聊以咏《南风》。”同样的行程,同样的故居,时间也都在秋末冬初,两相比读,可以看到太宗的心情因为治国大成而格外喜悦,此首的核心是“垂衣天下治,端拱车书同”,与前篇同理而更有成就感。最后说“于焉欢击筑,聊以咏《南风》 ”,用《礼记 ·乐记》所述舜歌《南风》而同理民间之感情,表达自己爱民求治之感受。

经历早年创业争战故地,太宗也留有可读的诗篇。《经破薛举战地》:“昔年怀壮气,提戈初仗节。心随朗日高,志与秋霜洁。移锋惊电起,转战长河决。营碎落星沉,阵卷横云裂。一挥氛沴静,再举鲸鲵灭。于兹俯旧原,属目驻华轩。沉沙无故迹,减灶有残痕。浪霞穿水净,峰雾抱莲昏。世途亟流易,人事殊今昔。长想眺前踪,抚躬聊自适。”薛举是唐末陇右的割据者,实力强大,是李唐起兵进据长安的劲敌。太宗这年十九岁,与薛举父子交战历时逾年,经历了扶风、高墌和浅水源三次重大战役,方取得最终胜利。此诗大约是贞观四年经陇州浅水源所作。诗的前十句写往事,说自己当时还年轻,也是初次经历重大战役。“心随朗日高,志与秋霜洁”二句,写自己襟怀坦荡,志向高洁,怀抱必胜的信心。接下去几句写战场之惨烈与军情变化之难以逆料,非亲身经历者,难以有此体会。后半段写再经旧原,往年战争之景象已痕迹模糊,浪霞、峰雾,无声地诉说往事。“世途亟流易,人事殊今昔”两句,感慨时迁世变,人事衰谢,后来孟浩然诗 “人事有代谢,往来成古今”,即据此变化而写成。结语“长想眺前踪,抚躬聊自适”是对往事之总结,抚躬自适,心情愉悦,也为自己经历如此惨烈的战争而能达成天下太平,感到欣慰。

▲李世民像

二、武功文治,贞观称盛

太宗即位以后,在文武两方面皆有卓越建树。在此可以分别加以介绍。

北朝后期,北方的突厥势力增强,历有隋而无大的改变。近代以来学者曾特别关心高祖有无向突厥称臣的事实,无论结论如何,李唐起兵太原,当然不希望腹背受敌,与突厥有某种程度的默契与妥协,应完全可能。高祖时期,完成国内一统,经历了七八年时间(含开国以前),没有对突厥形成压倒优势。太宗即位以后,最重要的成就是击败东突厥,四裔内附,尊太宗为“天可汗”。这一标志性事件,不仅表示李唐王朝的全面稳定,也标志以李唐王朝为中心的大唐帝国的事实成形。《册府元龟》卷一〇九载:贞观三年“十一月戊辰,宴五品以上于内殿。帝谓群臣曰:‘李靖奋忠勇,长驱深入,颉利奔窜,天下无事,岂不乐哉!’于是极欢而罢。戊子,宴突利可汗及群臣三品以上于中华殿。帝赋七言诗,极欢而罢,赐杂彩各有差”。这次所赋七言诗,全篇没有保存,《玉海》卷一五九引《两京记》保存了其中几句,太宗首唱“绝域降附天下平”,淮安王李神通接云“八表无事悦圣情”,国舅长孙无忌接云“云披雾敛天地明”,宰相房玄龄续云“登封日观禅云亭”,萧瑀云“太常具礼方告成”。可以知道此为突利可汗内附时,太宗与群臣宴会而仿汉武帝柏梁台赋诗的故事。太宗首唱即宣明,由于李靖率军长驱深入突厥腹地,颉利兵败奔窜,不久成擒,为患北方的突厥主力已被击溃,四夷降伏,国家可享长久太平。房玄龄提出如此功业,应该封禅泰山,告成功于天下。事实上,太宗时期确曾有封禅之议,唯因故未能实现而已。

太宗有多首诗,述及内外战争的胜利。贞观十二年,太宗曾题诗河中逍遥楼,有“昔乘匹马去,今驱万乘来”,这是以李唐举义兵之初的情况,与今日再过此楼的盛况作比较。二十一年,江夏郡王李道宗、名将李勣击败薛延陀及铁勒部,太宗命刻石灵州,题诗有“雪耻酬百王,除凶报千古”之句,点明此次胜利意义之重大。以上两节皆仅存残句,未见全篇,但气象宏伟,足可传诵。太宗还有《执契静三边》一篇,篇幅较长,在此不便全引,其中如“花销葱岭雪,縠尽流沙雾”之开拓异域,“翦暴兴先废,除凶存昔亡。圆盖归天壤,方舆入地荒”之翦暴禁凶,普天之土皆归臣属,“已知隆至道,共欢区宇一”之天下大治,太宗之志存天下,与民同欢,皆可加以仔细体会。

更重要的当然是国家治理,如何让人民安居乐业,百业昌盛。太宗最著名的组诗《帝京篇》,可能作于他即位后不久。此组诗有长序,后半云:“故观文教于六经,阅武功于七德,台榭取其避燥湿,金石尚其谐人神,皆节之于中和,不系之于淫放。故沟洫可悦,何必江海之滨乎!麟阁可玩,何必两陵之间乎!忠良可接,何必海上神仙乎!丰镐可游,何必瑶池之上乎!释实求华,以人从欲,乱于大道,君子耻之。”其中所指,是针对隋代的重劳民力、贪图享受、建设殿阁、开掘运河等行为,他希望所作所为皆能取其中和,适可而为,不要从人欲而乱大道。虽然客观地说,隋代建大兴城,奠定了唐长安城的基本格局,隋开运河更有利于东南之财富转输关中,太宗坐享其成,当然乐于倡导节俭。但统治者能认识于此,总算是人间清醒吧。《帝京篇》共分十章。第一章云:“秦川雄帝宅,函谷壮皇居。绮殿千寻起,离宫百雉馀。连甍遥接汉,飞观迥凌虚。云日隐层阙,风烟出绮疏。”这是全景式描述长安城中重楼绮殿,接汉凌虚,山河壮丽,皇居雄伟。最后一章:“以兹游观极,悠然独长想。披卷览前踪,抚躬寻既往。望古茅茨约,瞻今兰殿广。人道恶高危,虚心戒盈荡。奉天竭诚敬,临民思惠养。纳善察忠谏,明科慎刑赏。六五诚难继,四三非易仰。庶待淳化敷,方嗣云亭响。”因帝京而回想往事,在历代帝王的成功得失中确认自己的施政方略。这里特别要解释“六五诚难继,四三非易仰”两句,五是指五帝,三是指三王,都是中国传说中最伟大的君主。六和四是动词,是说达到五帝三王的政绩虽难以实现,内心总应该努力效仿。他的态度是“奉天竭诚敬,临民思惠养。纳善察忠谏,明科慎刑赏”,这里“奉天”指为国家修祭祀,务存诚敬,而临民施政,则必思恩惠息养,与民休息,不与民争利。在朝堂施政和处理刑赏时,坚持虚心纳谏,分别忠奸,颁布法律,奖罚得当。这些是他对历史往事的总结,也是努力践行的方向。

类似作品还可以举一些。《册府元龟》卷四〇载,贞观十一年十月,太宗幸集翠池,宴五品以上官。酒既酣,太宗建议在座者“各宜赋一事”。太宗得题赋《尚书》:“崇文时驻步,东观还停辇。辍膳玩三坟,留灯披五典。夏康既逸豫,商辛亦沉湎。纵情昏主多,克己明君鲜。灭身资累恶,成名由积善。既承百王末,战兢随岁转。”《尚书》是上古帝王之言,太宗述阅读感受,有夏太康之耽于游乐而至亡国,殷纣王之流连酒池肉林而至失政。“纵情昏主多,克己明君鲜”,是他的基本结论,自古以来,昏主多而明君少,昏君的特征是纵情声色,积恶乃至亡身,明主则能克己复礼,积善成名。自己是当朝君主,承百代君王之末,居其位而如履薄冰,如临深渊,战战兢兢,唯恐有失。这是他为君的基本态度,也是《贞观政要》所载他诸多善政形成的内心独白。

▲《贞观政要》是唐代史学家吴兢所著的一部政论性史书

三、共理天下,尤思贤臣

太宗深知人主君临天下,有赖群臣辅佐,应有求贤若渴的气度。

今存太宗最早一首写给臣下的诗,是赐李百药的:“项弃范增善,纣妒比干才。嗟此二贤没,余喜得卿来。”诗见《册府元龟》卷九七。李百药为隋名臣李德林之子,命途多舛,隋文帝时初事太子勇,炀帝时再佐汉王谅,隋末失鹿时则先后辅佐杜伏威、辅公祏,遭配为泾州司户。太宗为秦王时偶至泾州,召百药而赐诗,他将百药比为历史上的名臣范增、比干,二人皆未遇明主,遭到不幸,自己得遇百药,欣喜过望。武德间太宗开天策府,广招贤才,此为一例。

太宗最著名的一首诗,写给名臣萧瑀:“疾风知劲草,昏日辨诚臣。勇夫安识义,智者必怀仁。”《贞观政要》卷五载,此诗作于贞观九年,太宗在宴集间回顾往事:“武德六年已后,太上皇有废立之心,我当此日,不为兄弟所容,实有功高不赏之惧。萧瑀不可以厚利诱之,不可以刑戮惧之,真社稷臣也。”乃赐此诗。这一年太上皇去世,太宗因此触动对往事的回忆,特别感念萧瑀在高祖后期对自己地位和安危的回护。《晋书》卷三七史臣赞引语有“疾风彰劲草”句,卷六二引古人言有“世乱识忠良”句,知此诗有所援引。对臣下的忠诚与否,当然以维护皇权为首要原则。萧瑀是萧梁皇室的后裔,深明此理。太宗说在自己处境最艰难的时候,萧瑀经历了考验,是真正的仁义智勇者。这一判断,在任何时代都合适。

唐初名臣最推房杜。太宗《赋秋日悬清光赐房玄龄》:“秋露凝高掌,朝光上翠微。参差丽双阙,照耀满重闱。仙驭随轮转,灵乌带影飞。临波无定彩,入隙有圆晖。还当葵藿志,倾叶自相依。”诗是六朝以来流行的取前人成句赋诗之制,值得关注的是最后两句,其实就是后来杜甫所说“葵藿倾太阳,物性固莫夺”的意思,表达君臣遇合之意。《玉海》卷二九说太宗“幸洛阳及成翠微宫赐褚亮诗,有‘隔阔’‘相思’之句”,诗不存,诗意可以大略体会。虞世南去世后,太宗为诗悼念,“追思往古兴亡之道”(《册府元龟》卷四〇),诗成而感叹:“锺子期死,伯牙破琴。朕之此篇,将何所示?”因命褚遂良到灵帐前,“读而焚之”。此诗虽因此不存,但可以体会太宗以虞世南为文友,有知音难得之感。

贞观年间,太宗与魏徵的君臣道合,经《贞观政要》的鼓吹,几乎家喻户晓。历史学家读出,魏徵最初辅佐太子建成,玄武门政变之后方归附太宗,为劝伏太子、齐王旧部,曾克尽心力。魏徵所存奏议与言论,也确属事实,可以看到君臣之间探讨治道,臣谏君容的和谐气象。贞观十七年魏徵去世,太宗极度悲伤,《文苑英华》卷六一〇载褚亮《圣制故司空魏徵挽歌词表》,说见到“《圣制故司空郑国公挽词十首》,词穷清曲,理备哀伤”,可惜没有保存下来。魏徵出葬时,太宗命京官文武九品以上皆送至开远门外,太宗幸苑西楼,望哭尽哀,作诗云:“阊阖总金鞍,上林移玉辇。野郊怆新别,河桥非旧饯。惨日映峰沉,愁云随盖转。哀笳时断续,悲旌乍舒卷。望望情何极,浪浪泪空泫。无复昔时人,芳春共谁遣?”想到往时之君臣出行,这一次是与最信任的老臣永别,内心极度悲怆。他写到惨日、愁云、哀笳、悲旌,一切都令人感到悲哀。他是登高楼而目送远行队伍,惜别的痛哭让他止不住泪如雨下。最后两句说,从此再没有如此忠忱的老臣,还能与谁共度春日的时光。不久,思念不已,登凌烟阁观魏徵遗像,更作诗一首:“劲筱逢霜摧美质,台星失位夭良臣。唯当掩泣云台上,空对馀形无复人。”先说劲竹逢霜而夭折,更感慨宰辅中痛失良臣。只能在旧阁中对遗像而伤感,此人再也不会出现在自己身边了。此外,魏徵碑,也是太宗所亲书。以上是此年二月魏徵初去世时的情景。四月,发生太子废立之事,太子承乾被废,魏王泰被贬,晋王治立为太子。此事过程,本文开始所引拙文有详尽叙述。三子皆长孙皇后所生,由于太宗的偏爱,魏王起了夺嫡之心,太子感到失爱而结交权臣以自守,在太宗看来,自己不可能有错,因此而引起家变。其间,发现魏徵与太子来往过密,魏徵推荐过的大臣也卷入事变,更发现魏徵曾将自己对太宗之谏论,录付史馆,有贪名后世之嫌。太宗勃然大怒,不仅叫停了与魏徵子的结姻,更命人斫去魏碑上文字,将碑仆倒。魏徵碑已经在昭陵出土,文字全无,无声诉说这段君臣知遇的最终结局。

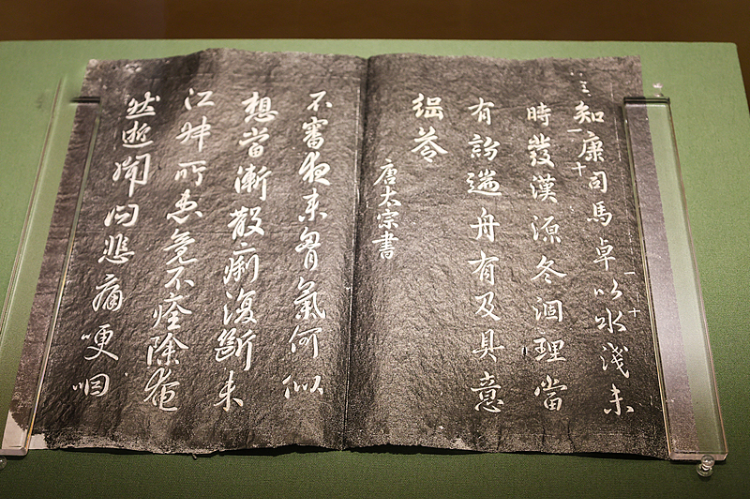

▲唐太宗帖,西安碑林博物馆藏

四、出入佛道,遇圣僧而弘佛教

太宗在位的前期,秉承高祖崇道抑佛的政策。他的诗与道教有交涉者不多。如《望终南山》末云:“对此恬千虑,无劳访九仙。”是说见到好的风景,内心喜悦,不必劳费精力去访仙求道。换句话说,他平日是乐于访仙的。《入潼关》云:“向有真人气,安知名不名。”他是能够体会到山间有真人即修道求仙者的气息,是否以仙名山,关系并不大。他平时服食药散,目的当然是祈求长寿。据说名臣高士廉逝世,他不顾刚服药而需静养,立即赶赴高宅,臣下为他担忧,他告以君臣义重,在所不计。

他在位中期,曾发生与佛徒的激烈冲突。贞观十三年,道士秦世英告终南山龙田寺僧法琳《辨正论》“谤讪皇宗”,其实就是批评道教,因此而追溯到老子。唐廷以老子姓李,视为远祖,批评老子岂非谤讪皇家?太宗怒而下敕沙汰僧尼,召法琳辩对。《唐护法沙门法琳别传》详尽记载太宗与法琳的争辩,其间太宗显然大失风度。最后太宗说七天后将法琳处死,并说老僧不是说念佛可以刀斫不死吗,那你就认真诵读七天,然后检验你所云是否有效。七天后将老僧带出,问你诵佛效果如何。法琳说七天之内一直在诵陛下,没有念佛。

意思是皇上你就是人间之佛,我诵陛下,如同念佛,如果我被杀死,即是诵陛下无用。这里法琳用形式逻辑关系戏弄了太宗,这一类似故事其实可以溯源到《韩非子》所载武士于朝堂夺食不死之药的故事,有人献不死之药于朝堂,武士夺而吞下,犯了死罪,武士说如果我被杀死,说明药是假的,我就无罪,怎么可以杀我呢?太宗无奈,只能将法琳贬往蜀郡。法琳其间作诗有“叔夜嗟《幽愤》,陈思苦《责躬》”,又有“仆秉屈原操,不探《渔父篇》”,将自己比作历史上的屈原、曹植和嵇康,虽遇强权而不改节操。这是太宗前期僧徒笔下之太宗。他对佛教的态度因为一位名僧的出现而完全改变,此僧姓陈,法名玄奘。

玄奘于太宗即位不久的贞观三年西行求法,历尽艰难,在王舍城那烂陀寺师从戒贤法师,博通三藏,行经五天竺,历经十七年,携带大量梵文经卷归国。玄奘归国后,得到太宗极大礼敬,初命住弘福寺译经,后更支持太子李治建大慈恩寺追念生母长孙皇后,玄奘后亦入寺主持译经。太宗更亲撰《大唐三藏圣教序》,虽然自认对内典“尤所未闲”,更肯定佛教“基于西土”,“微言广被,拯含类于三途;遗训遐宣,导群生于十地”,具有广大的号召力,更赞颂玄奘“承至言于先圣,受真教于上贤”,得佛学之正传。“探赜妙门,精穷奥业”,研究极其深入。太宗让长安各寺僧人皆参与玄奘译场,连辈分高于玄奘的南山道宣也被征及,留下珍贵记录。太宗存诗中,与佛教有关者仅二首,皆赖道宣编《广弘明集》时加以保存。诗录如下。《谒并州大兴国寺》:“回銮游福地,极目玩芳晨。梵钟交二响,法日转双轮。宝刹遥承露,天花近足春。未佩兰犹小,无丝柳尚新。圆光低月殿,碎影乱风筠。对此留馀想,超然离俗尘。”《咏兴国寺佛殿前幡》:“拂霞疑电落,腾虚状写虹。屈伸烟雾里,低举白云中。纷披乍依迥,掣曳或随风。念兹轻薄质,无翅强摇空。”诗皆为贞观二十年征辽回经过太原时所作,写他入佛寺所见的庄严气象,因此而有超然出世的遐想。玄奘善于弘宣佛教,也对太宗之支持心存感念。太宗弥留于翠微宫之际,玄奘即在这几天间译出最著名的《心经》,所谓“色即是空,空即是色”,“诸法空相,不生不灭”,“能除一切苦”。此经之翻译,首先就是为太宗身后祈福,也以此回谢太宗的知遇之恩。

太宗身后,多有僧徒依托他而作颂佛之作,今可见者多见宋、金、元记载,此不赘。

▲《十八学士图》(唐·阎立本)。十八学士是唐太宗李世民做秦王时的十八位谋臣

五、齐梁诗风,艳丽纤仄

太宗时代,六朝文学馀波尚存,辞采用典,对偶骈俪,是诗人普遍的追求。太宗才分高,也喜欢写诗,其存诗有大量感怀时光迁转、歌咏花鸟禽虫之作,难以超越他的时代,也显而易见。这里举几首以见一斑。

《赋得残花菊》:“阶兰凝曙霜,岸菊照晨光。露浓晞晚笑,风劲摇残香。细叶雕轻翠,圆花飞碎黄。还将今岁影,复结后年芳。”这是日存唐写卷子本《翰林学士集》中的一首,太宗与群臣聚宴于延庆殿,各探得一题,分别题咏,太宗摸得“残花菊”,写下这首诗。内容要兼顾花与菊,残则要写到秋末之状况。诗从晨霜凝贴阶兰、曙光初照河岸菊花写起,接写露浓风劲中,兰菊残留的姿态与馨香,细叶圆花也在渐次凋零飘落。最后说记住今年的残影吧,共同期待明年的百花齐芳。内容贴题,意思也都有了,从分题来说是合格的,从技巧来说恰是五律而粘对未成熟者。唐人称此为齐梁体。

再如《首春》:“寒随穷律变,春逐鸟声开。初风飘带柳,晓雪间花梅。碧林青旧竹,绿沼翠新苔。芝田初雁去,绮树巧莺来。”写初春景色,说旧律已尽,寒气稍退,春日已在鸟鸣声中到来。接着写风飘柳枝,雪间花梅,碧林旧竹,绿沼新苔,都是初春显然可见的物候。最后两句说,来南方过冬的鸿雁,即将北归,而树间的春莺,已经依稀可见。堆砌了许多初春的物候,花鸟景物,赞赏者当然可以认为此诗赞美春回大地时生机盎然的景象,但如果仔细体会,也可以认为就题写来,揣摩初春的景物,且是站在南方人的立场,是太宗模仿南朝诗的典型案例。

再如《咏棋》,存二首,这里录第一首:“手谈标昔美,坐隐逸前良。参差分两势,玄素引双行。舍生非假命,带死不关伤。方知仙岭侧,烂斧几寒芳。”这里的棋就是今天的围棋,象棋是宋以后方有流行。“手谈”“坐隐”都指下棋,首两句“标昔美”与“逸前良”,都说前人有许多下棋的美好传说。棋分黑白两色,即所谓玄素,而双方对杀,阵营参差不齐,“分两势”与“引双行”,意思亦颇接近。五、六两句则关于围棋的局部生死与全局胜负,知道太宗对此稍有所知。最后两句则据一著名故事加以敷衍,《述异记》云晋人王质入信安郡(今浙江衢州)石室山,见童子数人围棋而歌,王质稍观而停留,不觉斧柄皆已烂损。此即烂柯山之传闻,太宗取此典作结语,对围棋之引人入胜表达理解。

▲宋代《册府元龟》之一页

结语

唐太宗李世民是中国历史上标志性的伟大人物。他为唐王朝鼎盛辉煌,曾浴血奋战,统一天下,平定四裔,皆功存史册,足堪不朽。他发动玄武门政变,杀害兄弟,逼退父皇,儒家正统观念来说属于得非正途,但他即位后的文治武功,皆臻极致,贞观之治,百世称法。他想做一位伟大的开明君主,诗歌中可以看到他时时刻刻以古圣先贤激励自己,也从历代亡国昏君中接受炯诫,加以规避。但他毕竟是一位君主,对皇权的坚守,对嗣位者的遴择,对可能危及其统治者的警惕,也可从他对魏徵的前后转变中看到,从废立三子的犹豫和决断中看到,甚至可以看到他因“将有女武王者”的谶言而决杀从扈将军李君羡,因偶尔的失言而处死重臣刘洎。他喜欢王羲之的书法,据说曾派人不择手段地窃取《兰亭序》真迹,是否以之陪葬还有待确定。他的手书有敦煌本《温泉铭》,确实足以名家。他的诗文都有很高造诣,在历代开创君主中,他的诗歌确实达到很高水平,有帝王气象,有宏伟抱负,有在位清醒,有人生目标,说李唐一代文教之盛,奠基于太宗,大约并不为过。流风所及,世重《文选》与齐梁。太宗的成就高于他所处的时代,诗歌也展现出多元而丰富的成就,但艳丽纤仄之诗也不少,不能不为时代所局限。

(文/陈尚君,本文刊于《文史知识》2025年第1期)

图片来源:视觉中国

编辑:朱阳夏 责编:李奇,陈泰湧 审核:阮鹏程