刀郎最大的真相

这个时代中国流行音乐最大的传奇是刀郎。

随着唱片业的萎缩,华语流行音乐在90年代的辉煌也随之终结,两千年之后,华语流行音乐的惊喜越来越少。

流量偶像的时代,也是音乐的穷途末路,

这时候,沉寂多年的刀郎又出现了,他在这个沉闷的大环境中突然划破天际,对着过去那失去的二十年完成了一次惊人的复仇。

2023年,刀郎凭借一曲《罗刹海市》,仅仅13天,播放120亿次。

最近,他的成都演唱会,再次创下在线观看人数超5300万的纪录。

这不仅是刀郎的复仇,也是观众的复仇。

2004年,刀郎推出了那张横空出世的专辑《2002年的第一场雪》。

专辑拿去北京推销时,几乎所有公司都拒绝了,后来,他们为这次傲慢悔青了肠子。

刀郎专辑正版销量270万,盗版保守估计1000万,力压当时最火的周杰伦, 创造了亚洲歌坛的奇迹。后来成了年度彩铃之王,大街小巷到处都能听到。

江湖上开始流传刀郎 的传说。 有人说他奇丑无比,有人说他是戈壁上流浪的乞丐,还有人说根本没有这个人,是电脑合成的人声。

刀郎从未获得本应属于他的荣誉。

销量上输给刀郎的周杰伦,成了时尚的标杆,乐评家的宠儿 。 而刀 郎, 则在其后几年的口诛笔伐之下,成了“土”的代名词。

理由很简单,当时的北京音乐圈不喜欢刀郎。

汪峰说:“要成为一线歌手,实力只是一方面,运气也很重要,我没火起来,是因为我不屑唱口水歌。”

杨坤更狠:“这些歌是没有品质的,让中国流行音乐倒退了15年。”

时隔六年后,那英仍不忘补刀,说刀郎“不具审美观点”,

与北京音乐圈相反,港台却十分欣赏刀郎。

谭咏麟通过朋友拿到刀郎的电话,亲自去新疆看刀郎,刀郎请他吃了新疆人招待尊贵朋友才会吃的羊头皮,给他写了《披着羊皮的狼》。

这首歌收录到《天地》专辑中,拿了香港无线音乐颁奖盛典“年度十大畅销金曲奖”。

罗大佑称赞他: “刀郎最大的优点在于他的嗓音特别好,他天生就是一个唱歌的天才,能够把歌曲唱得像是在说话一样,每一个音的收尾都非常特别。 ”

然而,在那场对刀郎的全面贬低和打压中,一些更重要的人,却无法表达自己的看法。

——广大的听众。

那时候的互联网还不像现在这么发达,人们对刀郎的喜爱无法见诸于主流平台,成为了“沉默的大多数”。

现在,他们开始发声了。

刀郎的专辑,有一半是原唱,一半是翻唱,刀郎后来解释,他当时想做一张全是原创的专辑,但唱片公司老板不同意,觉得翻唱销路好,不得已之下,刀郎遂进行了折中。

刀郎的工作室,也叫做“西北音乐工作室”

这首专辑,其实并不适合城市中产阶级小心翼翼的生活。

城市里的生活太过拥挤,每个人拥有的空间太小,因此要更清晰的划出彼此的界限,生怕别人侵入自己的领地。

城市里也不适合大声说话,在喧闹的车流和人流中,在狭小的隔板房里,安静是需要捍卫的权利,声音太大是一种冒犯和失礼。

也许,刀郎音乐的背景,真的需要生于农村,或者更具体一些——生于西北的人,才更容易理解,

在西北的戈壁滩和荒漠中,这就是人与人对话的基本方式。

当世界太大,人太渺小,空间太辽阔时,两位牧民的相遇,往往是以喊话开始的。

当你遇到另一个人时,他往往只是天际线上的一个小黑点,你只有大声去呼喊,甚至需要高声去唱,声音随风飘荡,在山川间回响,对方才能隐隐听到,并用同样的方式去回应。

西北人好酒,好客,豪爽,身处辽阔苍茫的自然世界之中,人们格外容易孤独,因此更看重朋友和情谊。

因此,西北盛产气韵悠长的民歌,高分贝的唱腔背后,是千年来的生存之道。

在这张专辑中,无论是苍茫天地的“二路汽车”,还是送战友的“驼铃”,质朴真挚的《新疆好》和《萨拉姆毛主席》,以及热烈的《情人》和《冲动的惩罚》,每一句歌词,每一个音符,都展示着这样一个世界。

天苍苍,野茫茫。

当代的城市居民,并非人人都能理解这种音乐的背景,但是人们能感受到,伴随着歌声而来的荒野气息。

那是难以想象的辽远,人与自然的对话,还有无产者之间特有的亲密和重情重义。

是被城市居民抛弃,却又在记忆里,不断回首的世界。

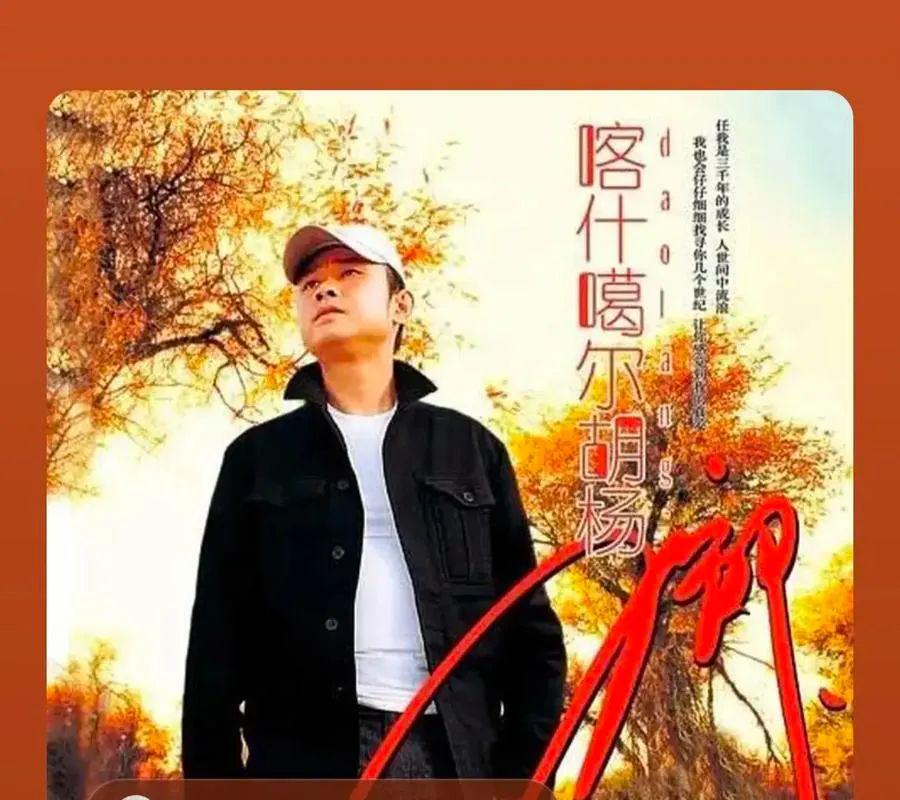

2004年的年初,刀郎为全中国人下了一场雪,每个听者仿佛都看到了那个在风雪中凛冽的二路汽车车牌,到了这年的年底,刀郎又推出了《喀什噶尔的胡杨》。

这棵胡杨象征着历经“三千年的成长、在人世间流浪”的忠贞不渝的爱情,也让更广大的听众看到了刀郎这棵“不怕雨打风吹日晒、让心在阳光下对你表白”的音乐领域的“胡杨”。

这张高质量专辑依然是刀郎原创加上翻唱新疆民歌,但有一点值得注意,这张专辑是由中国流行音乐巨匠李宗盛来担当制作人。

李宗盛对音乐品质的严谨甚至近乎严苛的追求,一直以来都是华语流行乐坛的标杆,这位深谙“爱的代价”的流行大师来为当时刚成名的刀郎担当制作人,二人之间肯定是惺惺相惜的。

提笔至此,我不禁感到疑惑,那位又鸟怎么会有底气来断定刀郎的歌不具有审美观点(价值)。

可能这就是——夏虫不可语冰。

有个庄子的故事。

惠施在魏国为相,庄子去面见他,这时,有个马仔对惠施说,庄子这次来,是要取代你的相位。

惠施听了,惊恐万分,在国都里搜捕了三天三夜,想将庄子“封杀”。

庄子听说后,主动找到惠施,笑着对他讲,有一种鸟叫凤凰,从南海飞往北海,非梧桐不栖息,非甘泉不饮,这时有个猫头鹰,得到一只腐烂的老鼠,怕凤凰来跟它抢,便对凤凰怒目而视,发出怒斥声,现在你是怕我抢了你的位子吗?抱歉,我对“腐烂的老鼠”不感兴趣。

现实中,又鸟类似这个惠施,以为刀郎要跟她抢这个流行乐坛名利的“死老鼠”,所以要将他的歌置于死地、定义为“没有审美”,殊不知,刀郎志不在此,一个用生命感悟世界、用灵魂书写旋律的人,又怎么会在意那几只“死老鼠”呢?

音乐之于刀郎,不是用来果腹的“腐鼠”,而是“冰山上的雪莲”。

《冰山上的雪莲》是“胡杨专辑”里的最后一首歌。

刀郎的第三张专辑《刀郎3》没有了翻唱,全部都是原创作品。

说来惭愧,二十年前,我看到刀郎的前两张专辑时,觉得这歌手唱的好听是好听,但为啥搞一半翻唱一半原唱的“色拉盘”呢,会不会是原创力不足?

现在我当然知道我错了,而且大错特错,刀郎根本不是原创力不足,他是太足了,他横溢的才华,是“黄河之水天上来,奔流到海不复回”,是“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”。当年一半原创一半翻唱,都是唱片公司的主意,盖因刀郎彼时羽翼未丰,话语权不够也。

这张专辑里的歌就不用说了,出了不少经典,比如那首让万达的老王在年会上含泪动情嘶吼的《西海情歌》。

这张全部原创作品的专辑让我突然想到最近备受议论的一个人——云朵。

互联网是有记忆的,云朵在一些综艺上的视频被网友重新翻出来,云朵在演唱歌曲前“报幕”,接下来我要演唱我的原创(唱)歌曲“爱是你我”、“我的楼兰”。

因为类似的视频,云朵成了众矢之的。

我仔细听了几遍,云朵可能是说的“原唱”而不是“原创”,但确实很难分辨,让人产生她是否是故意把“原唱”说成“原创”,或者说制造出一种效果,让观众以为这两首歌是她的“原创”。

这么恶意揣度别人,可能不太厚道,但在云朵的昆山演唱会上,宣传文案确实有写,《爱是你我》和《我的楼兰》是云朵的“原创”作品,后来因为争议,主办方删掉了相关文案。

这事怎么说呢,让人感觉吃了个苍蝇,有点不适。

云朵在成为云朵之前,原是四川阿坝的一个女服务员,叫谢春芳,是刀郎发觉培养了她,将她带出山沟,教她唱歌识谱,甚至一度当作家人对待,中国人是最讲究知恩图报的,刀郎对云朵的这种恩情,不可谓不大。

关于云朵公司跟刀郎的版权纠纷,什么说法都有,我不想再过多评论,但我看过一个视频,视频里,云朵说很喜欢那英的歌,尤其是那首《默》,说罢,还哼唱了几句。

我觉得云朵大可不必这么“会做人”,对一个打压自己恩师的人上赶着献媚和讨好,面对又鸟,马户这些人,即便你害怕得罪他们,不去为师父讨个说法,哪怕只是选择沉默以对,大家都能理解,但上赶着讨好和献媚,这就有点过了,真的过了。

刀郎和谭咏麟结缘于一首《披着羊皮的狼》。

这首歌刚出时,我正在大学校园,说实话,单看名字,我还以为又是“老鼠爱大米”、“两只蝴蝶”那样的歌,但听了之后,惊为天人,经宿舍同仁一致决定,定为我们大学宿舍的舍歌。

谭咏麟的嗓音别具韵味,辨识度极高,香港乐坛有四个大天王,但只有一个“谭校长”。

《披着羊皮的狼》是一首男人的歌,雄浑而深情,如果你在大漠沙海的广阔天地自驾,边开车边听这首歌,尤其是刀郎的版本,你甚至能听出一种“史诗”感。

当谭咏麟被问起对这首歌的感觉时,谭校长说了一个词——浪漫。

这确实是真男人的浪漫,不是马户那种掐着嗓子扭捏做作强说愁的东西,当然,在艺术的世界里,无所谓谁高谁低,我只是陈述自己的感受。

出《披着羊皮的狼》这张专辑这几年前后也是刀郎被打压的最厉害的时候,最终导致了刀郎举办万人全球巡演后长达近十年的“隐退”。

多数人只看到了又鸟和马户几个小丑对刀郎的打压,但在这背后,其实是整个主流乐坛对刀郎的压制,最具代表性的,就是中国音协召开“批判大会”,40个有头有脸的“专家大咖”齐上阵,尽显流氓本色。

反而,罗大佑说刀郎是天生的歌手,许镜清说刀郎是作曲界的天才,这两人,一个是华语音乐教父,一个是殿堂级音乐家。

刀郎在一个访谈中,聊到小沈阳为啥翻唱他的歌,刀郎说,因为我跟小沈阳都是老百姓,这跟白居易的做法大同小异,就是扎根于市井,扎根于人民。

有的人觉得刀郎土,这是对艺术的误解。

中国文化的根源,在于《诗经》,诗经是什么?是风雅颂。

颂出现在祭祀上,唱给神明听的诗歌,然而只能排在末位。

雅是贵族文人的作品,出现在高雅的朝会上,然而,也只能排在第二。

排在首位的是“风”。

风,其实就是民歌。史官需要去访问各地,采集各地的土风歌谣,整理成“风”,因此,在《诗经》中我们可以看到,有乡野间的求爱,有对民众处境的不平,有对美好生活的向往。

风是《诗经》中艺术水平最高的部分。

十九世纪“俄罗斯诗歌的太阳”,靠一人之力把俄国文学拔高到世界顶级水平的普希金,他写了大量高雅的贵族作品,可是他人生的最大理想。

——是写一首体现俄罗斯人精神的长诗。

为此,在四次流放中,他博采俄国各地的民歌,在他心目中,民歌有着神圣的意义,因为只有在被常年传唱的民歌中,才能找到俄罗斯民族真正的精神。

这种对艺术的真正追求,岂是附庸风雅的宵小能够理解?

再比如蒲松龄的《聊斋志异》,虽然是用精致的文言文写就,但聊斋的题材内容,也多来源于市井,蒲松龄为了写聊斋,炎炎夏日,搭起凉棚,熬一大锅绿豆汤,给过路人喝,一碗汤换一个故事。

还有前几年,获诺贝尔文学奖的白俄罗斯作家,阿列克谢耶维奇,翻开他的《二手时间》这本书,都是最浅显的大白话,老百姓的口述历史,但这恰恰也是最高级的作品。

刀郎的艺术传承,就是白居易,曹雪芹,蒲松龄这一脉接地气的中华传统,用现在的话说,叫人民艺术家。

最令人啼笑皆非的是,那一年,音协的40个所谓“专家大咖”,召开会议,夹枪带棒,联名抵制刀郎,将刀郎的音乐称之为——恶俗。

借用周总理的话,回敬这些专家大咖:

人民群众喜闻乐见,你不喜欢,你算老几?

归来的刀郎,用一首《罗刹海市》重新传唱。

其实在《山歌廖哉》之前,刀郎已陆续推出《弹话词本》《如是我闻》《世间的每个人》三张专辑,穿过幽暗的山谷和重重迷雾,扫清歌坛的萎靡之气。

二十年前,刀郎的《2002年的第一场雪》几乎没有经过任何宣传营销,纯粹靠作品本身的传唱走到了华语销量巅峰,二十年后的《山歌廖哉》同样如此,人们期待刀郎,如久厌恶过去二十年的歌坛,仿佛一个盛大的狂欢节日。

正因为这种报复的渴望,这个一地鸡毛的华语音乐才不会显得那么落寞和不堪,

在这张专辑里,《罗刹海市》《花妖》《翩翩》这三首是我最爱的作品。

历史学家汤因比在晚年提出过一个观点,公元前两千年的人和公元后两千年的人,其实都是“同代人“。

因为我们称为“文明“的人类社会从首次出现到现在不过五六千年,与现在为止人类的年龄(5万年)、地球本身的年龄(46亿年)、整个太阳系的年龄以及所有星辰宇宙的年龄相比,只是极其短暂的一瞬,用这样的视角来看,我们跟古人,无论是秦朝人还是宋朝人,都是同一个时代的人了。

在《花妖》里,钱塘东,临安北,杭城,余杭,都是不同时空的同一个地点,古人和今人都成了流浪在年轮上的眼泪。

毕竟,我们和千年前的古人,抬头看到的是同一个月亮。

——邯郸梦啊,古今同,荣华易去,青山处处英雄冢,蓝采和,醉酒当歌,红颜易老,转眼桑田泛清波。

有生之年,能听到一位人民艺术家,为有情众生歌唱,实乃人生一大幸事也。

本文作者:哲空空,蓝钻故事主编,午夜遛狗的哲学家。