数字改变重庆|每处危岩都有“体检报告” 数字化为库区危岩装上“千里眼” 数字改变重庆|每处危岩都有“体检报告” 数字化为库区危岩装上“千里眼”

编者按

数字重庆建设,犹如一场革命性的变革,正在将城市的每一个角落都融入数字化的浪潮中。

在数字重庆“1361”整体构架下,重庆这个超大城市,正在运用数字化技术、数字化思维和数字化认知,把数字化、一体化、现代化贯穿到党的领导和经济、政治、文化、社会、生态文明建设全过程各方面。数字重庆正以其高效、便捷的特点,改变着人们的生活方式,让城市的运行更加顺畅、高效。

数字重庆的建设,不仅提升了城市的品质,让每一个人都能享受到数字化带来的便利,也正在全面提升现代化治理能力,创造高品质生活,提升群众获得感、幸福感、安全感。

我们相信,在未来的日子里,数字重庆建设将继续以其独特的魅力,书写着属于这座城市的辉煌篇章。

值此数字重庆建设周年之际,上游新闻将推出全媒体系列报道,展示数字重庆建设一年来的丰富成果和实践路径。

“设备离线了,赶紧去维修。”前几天,在巫山县曲池乡老龙洞,滑坡GNSS监测设备因供电不足导致设备处于离线状态。重庆一零七市政建设工程有限公司的技术员胡海波收到消息后,迅速背上修理包出发,爬坡、翻山……2个小时后,设备更换好蓄电重新上线运行。

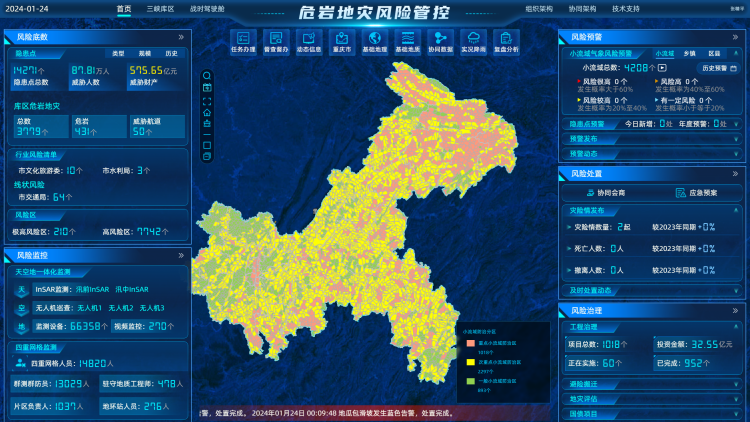

这是数字政务系统聚焦“治理一件事”,推动政府治理能力提升的一项数字化改革成果;也是重庆市规划和自然资源局创新谋划了“危岩地灾风险管控”的一个日常缩影。近年来,为做好三峡库区危岩等地灾防治,市规划和自然资源局对全市1.4万个隐患点进行了地毯式摸排,全面掌握了地灾风险隐患底数,接入了14个部门45类数据、6.7万台监测设备、270个视频监控,实现横向多跨协同、纵向三级贯通的闭环处置,给三峡库区的危岩地质灾害防治装上一双数字“千里眼”。

每处危岩都有“体检报告”

长期以来,重庆危岩地灾有“点多、线长、面广”的特点,如何将风险控制到最小,进而发出预警,如今有了“妙招”。

重庆创新开发出“危岩地灾风险管控”应用,将危岩有效“管”了起来。以往监管几百处的危岩,主要是靠地质队员、驻守工程师冒险攀上危岩,检查有无新增情况,再形成报告,工作量大、效率低,安全风险还大。

这款应用首先对危岩做了“全面体检”。先通过贴近摄影技术,生成分辨率达厘米级的高清实景三维影像,危岩外部的每条裂缝、每个沟壑都清晰可见。同时通过InSAR(干涉式合成孔径雷达)、GNSS等技术,“透视”危岩内部及所在山体的地质构造,掌握其形变情况,对可能发生的地质灾害进行早期识别。

重庆市规划和自然资源局综合人工巡查排查、面域调查、专项调查、光学遥感、INSAR等多种手段,对我市约1.4万处地灾隐患点进行地毯式摸排,全面调查每个地灾隐患点的位置、规模等级、影响范围、威胁人口、群测群防员等信息,形成了3446万条数据。

针对汛期强降雨天气易诱发山洪、泥石流等灾害的特点,市规划和自然资源局融合全市2068个雨量站实时数据和4208个小流域、66077个地质斜坡单元矢量数据等14个行业部门数据,开展小流域地灾风险预警管控应用场景建设。目前完成了三峡库区等2745个小流域建设,真正实现一屏总揽、一键调度、一体联动、一网共治。一旦发生地灾预警,系统自动“叫醒叫应”所有人员,将预警信息发送至每个人手机上,打通风险预警到群众的“最后一公里”。

成功预警特大型滑坡灾害,196人提前撤离

“危岩地灾风险管控”应用在2023年8月上线试运行,持续迭代升级,在巫山、奉节等地处置地灾险情中取得实效,避免了重大伤亡事件发生。

2023年10月9日,巫山县铜鼓镇水流村兑窝子坪发生一起特大型滑坡灾情,滑坡变形体纵长约1010米、横宽约280米、厚约30米,体积约850万立方米,24栋房屋因此垮塌。但由于成功预警、处置及时,受滑坡威胁的196名居民提前撤离,无一伤亡。

据了解,该应用已初步实现危岩地灾风险多跨协同、闭环管控机制,梳理搭建了风险识别、风险研判、风险预警、风险响应、风险处置、风险解除和源头管控7个核心业务场景,建立了以小流域为基本单元的地质灾害风险预警和管控体系,基本实现一屏总览、一键调度、一体联动、一网共治,在地质灾害防治数字化实战实效方面取得了初步成效。

上游新闻记者 钱也

编辑:王光建 责编:郑亚岚 审核:宋岩